近日,北京大学物理学院技术物理系季伟助理教授与北京航空航天大学魏凯教授合作,在宇称破缺(P 破缺)长程自旋相关新相互作用的实验检验方面取得新进展。研究团队利用高密度、高质量因子的铅材料作为质量源,并结合超灵敏的 K–Rb–Ne 共磁力仪,通过精密的信号调制与噪声抑制技术,实现了对该类新相互作用的最新实验限制。结果相较此前国际最佳实验提升约三个数量级(约 1000 倍)。相关成果以“Search for a parity-violating long-range spin-dependent interaction”为题发表在《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)。

1956 年,李政道和杨振宁首次提出弱相互作用中宇称可能不守恒,随后吴健雄等人在 ⁶⁰Co 衰变实验中首次实验证实了这一效应,为基础物理揭示了对称性破缺的深刻意义。吴实验利用的是 W玻色子传递的弱带电流,是粒子物理与精密测量结合的经典桌面级(table-top)实验。此后,科学家进一步发现由 Z 玻色子传递的弱中性流也会产生宇称破缺效应,如铯、铋原子体系中的对称性破缺现象即为代表,也是典型的精密测量实验。

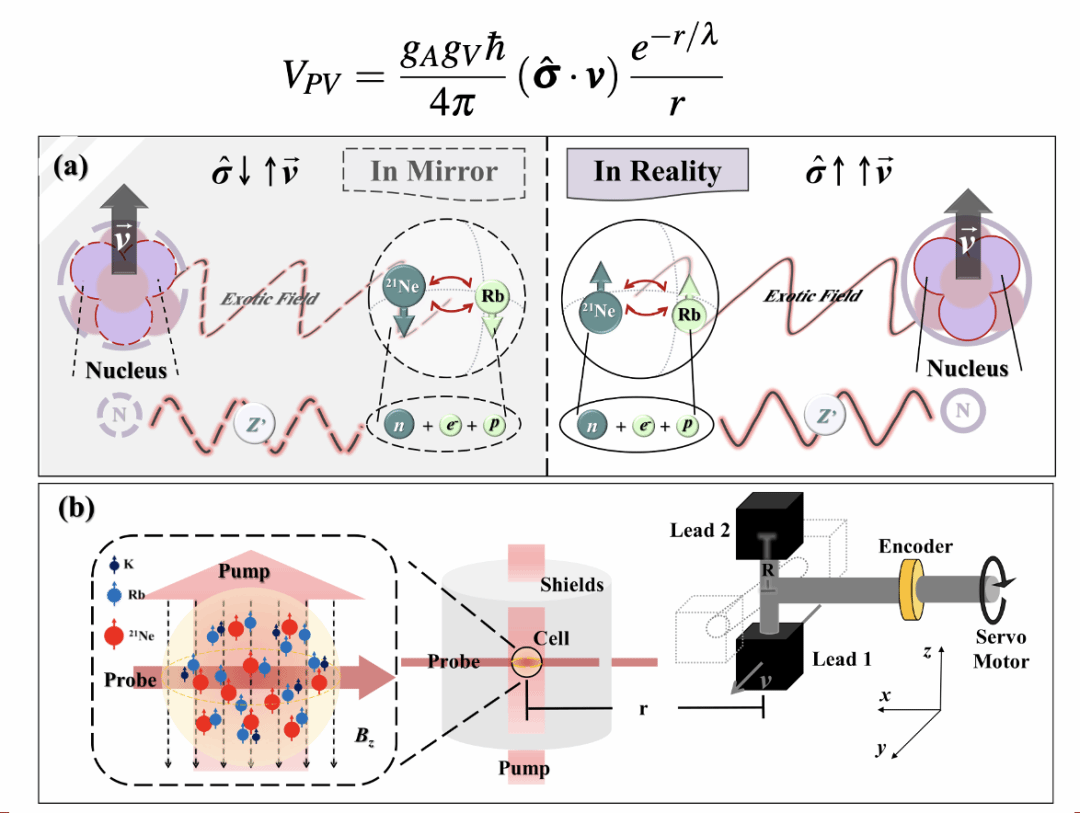

在已知四种基本相互作用之外,理论预言如果存在自旋为 0 或自旋为 1 的新玻色子,它们可能介导一种自旋相关的“第五种力”。其中,自旋为 1 的新玻色子通常记为 Z′ 粒子,其质量和性质与标准模型的 Z 玻色子不同。若此类粒子存在,将可能产生宇称破缺的自旋–速度相关相互作用(见图 1)。在镜像变换下,该相互作用的速度与自旋方向关系会发生反转,与吴健雄实验中电子出射方向与核自旋方向的关系高度类似。

图表 1 宇称破缺实验示意图。(a)当速度和自旋方向与镜面平行时,速度在镜像变换下方向不变,自旋方向相反,两者的相对方向发生变化。(b)实验装置示意图,左侧为K-Rb-Ne磁力计,右侧为铅组成的质量源,该质量源被伺服电机驱动,进而产生交变的新相互作用力信号。

实现此类实验的关键在于:在增强信号的同时有效抑制噪声。研究团队通过让铅质量源高速旋转以调制其速度,将信号频率及其倍频精确置于原子磁强计的最佳带宽范围内。K–Rb–Ne 共磁力仪利用可调偏置磁场实现碱金属原子与惰性气体原子的双共振,大幅提升 ²¹Ne 核自旋的共振带宽,使得被调制信号能够被高灵敏度地探测。实验通过将传感器核心区域抽真空有效抑制了声波等通过空气传递的噪声,通过独立的地基有效抑制了通过地面层传递的振动噪声等。

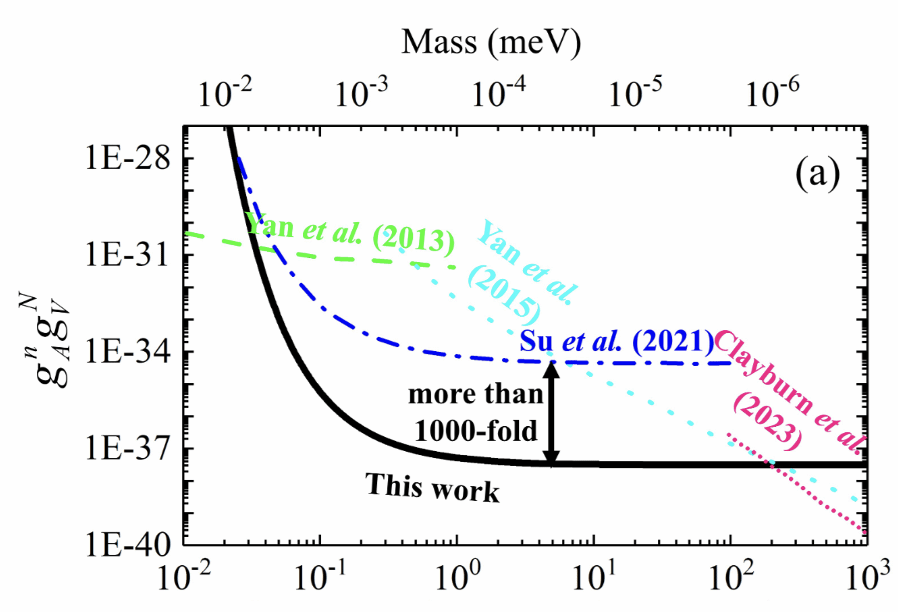

虽然实验未观测到宇称破缺的新相互作用信号,但在 Z′ 粒子质量小于 1 μeV 的力程区间内,实验获得了迄今最严格的限制(见图 2),相较此前国际最佳结果提升约 1000 倍。

论文第一作者为北京航空航天大学博士生衡星,季伟与魏凯教授为共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金及核物理与核技术全国重点实验室的支持。

论文原文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2512538122