2024年7月24日到8月3日,由杨再宏老师带队,技术物理系6名学生——周凯杰、王宬、陈少杰、梅文聪、曹宇航、李世昌圆满完成了日本理化学研究所(RIKEN)的第15届Nishina School暑期学校的交流学习,这也是这一国际学术交流项目在疫情结束重启后的第二次成功举办。

2024年,开幕式合影

日本理化学研究所(简称“理研”,RIKEN)始建于1917年,是日本最重要的自然科学领域综合性研究所之一。本次暑期学校举办地为其位于和光市的本部,研究所内拥有大型加速器设备、脑科学研究中心、环境资源研究中心等尖端科研设施。理研在百年历史中涌现出汤川秀树、朝永振一郎、野依良治等诺贝尔奖得主,并取得如发现113号新元素Nihonium(Nh)等重大科研成果。

仁科中心(RIKEN Nishina Center, RNC)是理研下属的核心研究机构之一。Nishina School项目始于2008年,由RNC与北京大学核物理基地联合发起,旨在加强亚洲地区科研合作,激发本科生对核物理学科的兴趣,注重基础理论与实验技能的培养。2012年及2016年,韩国首尔大学、香港大学相继加入,后续日本东北大学、立教大学、美国菲利普斯·埃克塞特学院等陆续参与,进一步提升了项目的国际化程度。

仁科暑期学校的学术交流项目,一般为期两周,包括基础理论知识的课堂传授、分组科学实验和总结报告三部分。

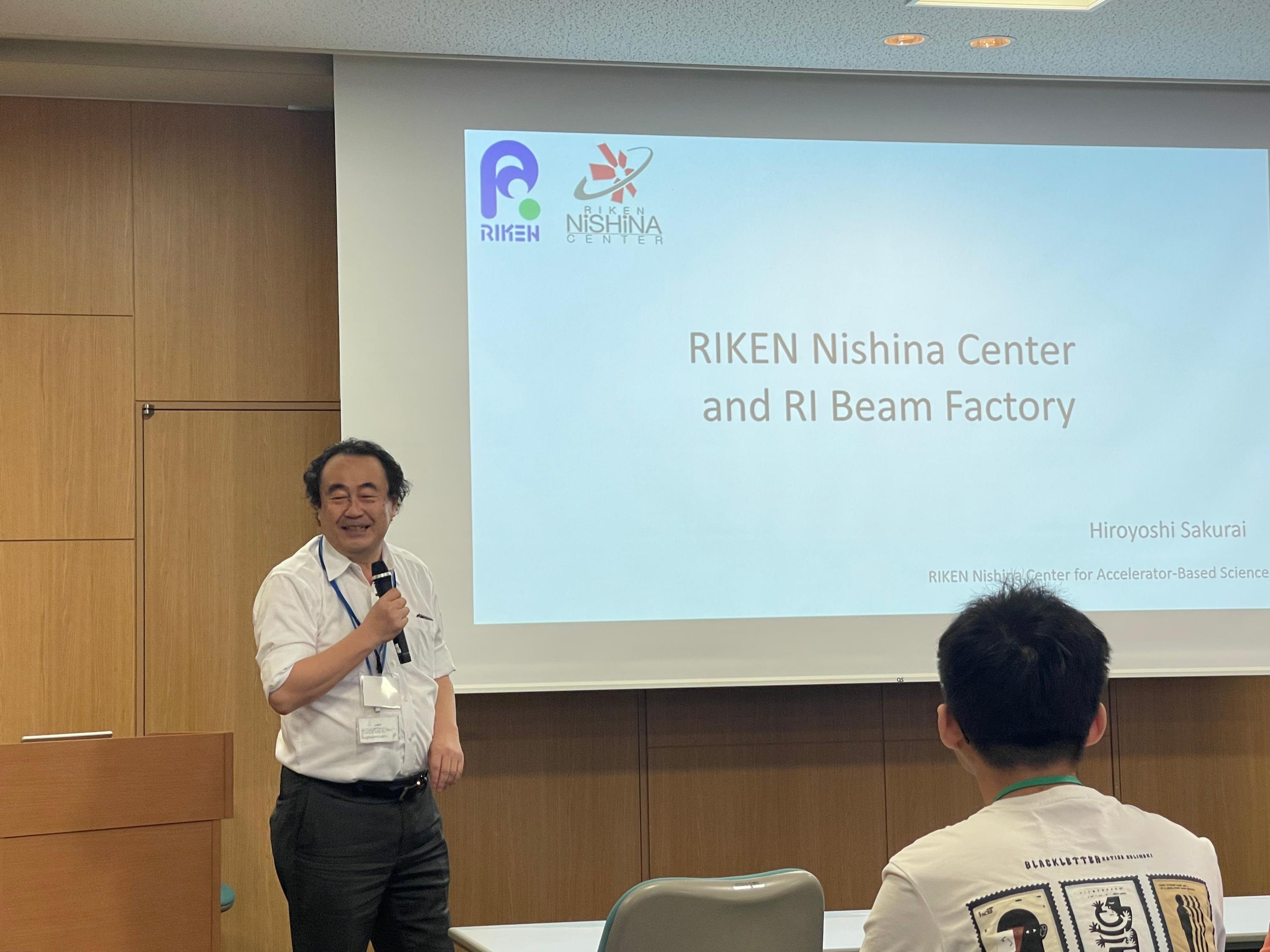

本届Nishina School于7月25日开幕。首日上午,理研的Hironobu Ishiyama教授主持开营仪式,副理事长Makiko Naka博士首先介绍了理研的发展历程、科研方向及仁科学校的创立初衷,随后仁科中心主任Hiroyoshi Sakurai教授对中心的加速器设施及研究方向做了详细介绍。北京大学杨再宏老师回顾了Nishina School与北大多年的合作历程,并强调该项目对学生科研能力提升的深远意义。来自中国、日本、韩国、美国等地的师生依次进行自我介绍,展现了多元文化背景下的个人风采和学术热情。

Makiko Naka博士介绍理研

Hiroyoshi Sakurai教授介绍加速器设施及研究方向

第二天,学员们在Ishiyama教授的带领下参观了地下放射性束流装置(RIBF)。RIBF拥有目前世界上流强最高的超导回旋加速器SRC,能够产生从氢到铀各种质量的不稳定原子核束流,为核物理研究提供关键技术支持。在参观过程中,教授详尽地回答学员们的各种问题,引起大家的讨论热情;关于RIKEN在放射性核束物理领域的突破性成果,也令学员们收获颇丰。

随后的日程中,学员们学习了粒子物理与核物理基础知识、探测器原理、加速器技术、核天体物理等课程,并参与探测器使用、实验数据处理等专题研讨。全英文授课模式和研讨环节深深锻炼了学员的学术表达能力。

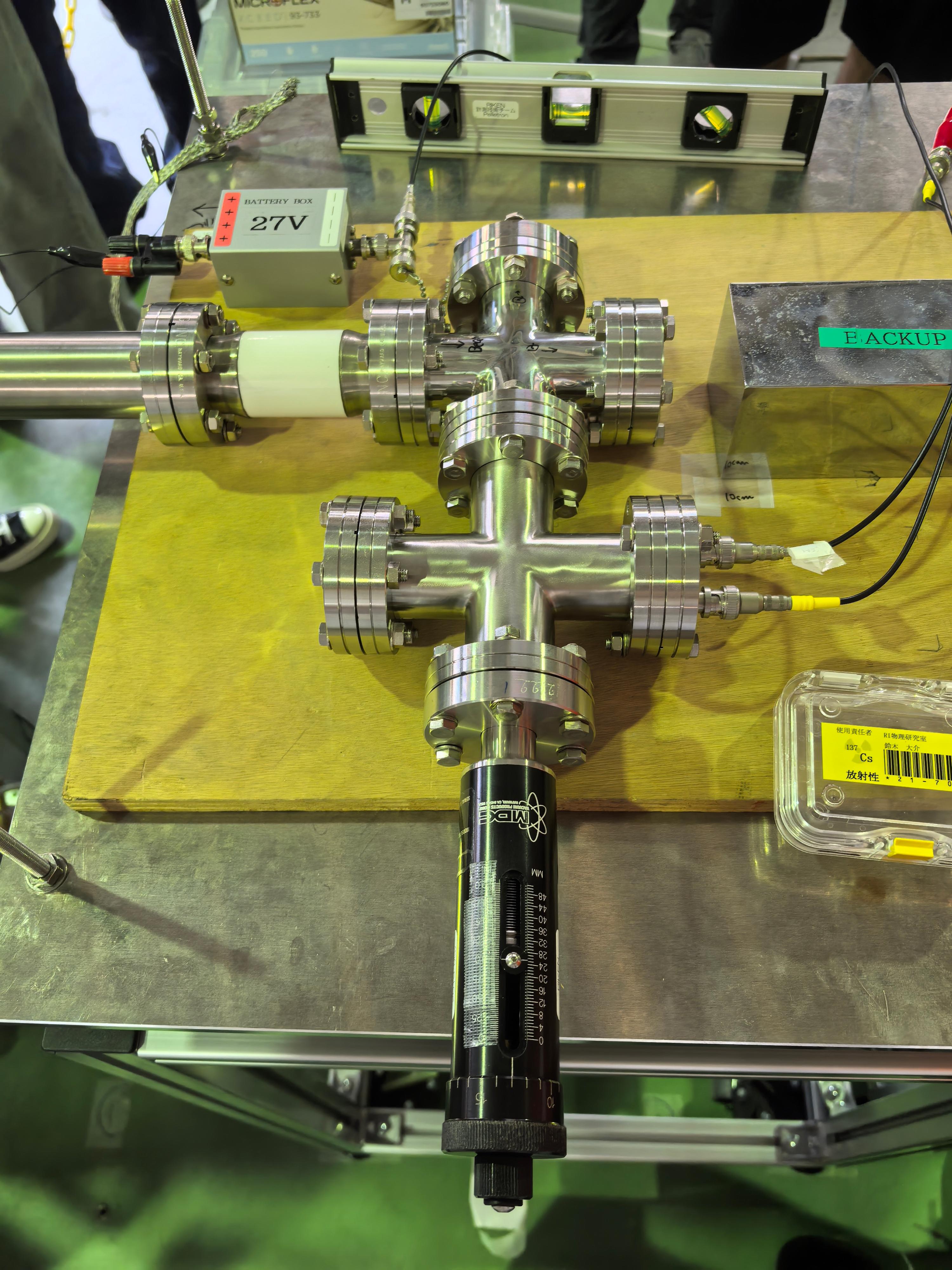

实验环节是本次项目的核心。学员们随机分为6组,轮流使用一台 2 MeV 的小型质子加速器,研究核反应 12C(p, γ)13N,10B(p, αγ)7Be,27Al(p, pγ)&(p, αγ) 和 9Be(p, γ)10B。正式测量前,每小组使用两个标准放射源对闪烁体探测器和多道分析器进行刻度。正式实验使用质子加速器供束,并进行数据获取,同时记录入射电流强度用于后续分析。分析阶段,小组合作查阅资料获得探测器效率、反应分支比等参数,计算目标事例产出的预测值,与测量结果进行定量比对。

在整个实验过程中,小组成员密切合作,与助教深入讨论,针对实验中出现的各种现象与问题,尝试给出合理的解释与解决方案。最终,每个小组将自己的结果以PPT的形式总结汇报,各组之间也进行讨论交流,为本届Nishina School画下圆满句号。

结业式上,主办方为每位学员颁发证书,并高度评价大家的表现。Ishiyama教授表示,Nishina School不仅是学术平台,更是孕育未来科学家的摇篮。期待同学们将所学应用于前沿探索,为破解核物理难题贡献力量。

除学术活动外,学员们还与来自不同国家的同伴深入交流。日本同学分享了本土文化习俗,推荐了当地的特色美食与景观;首尔大学和港大的同学介绍了自己的母校以及学习生活经历;美国高中生则展现了跨年龄段合作的活力。多元文化的碰撞让学员们拓宽视野,更深刻体会到国际合作的重要性。

来自技术物理系的6名同学表示,在异国他乡与不同文化背景的同伴进行学术合作,是充满挑战的一件事。但正是这样的经历,拓宽了眼界与见识,在合作交流中增长自信心,激发核物理道路上的学术热情,也认识到自己的有待进步之处,实在是收获满满。

衷心祝愿北京大学核物理基地与RIKEN的协作历久弥新,期待2025年再聚和光市,共启探索之旅!