北京大学物理学院高能物理与核物理交叉实验团队即PKMu (Probing and Knocking with Muon) 于2024年正式成立,最初是基于以缪子成像技术来探测暗物质的构想(X. Yu et al., Phys. Rev. D 110, 016017),成员包括李奇特、周辰、李强等教工及10余位学生。经过一年多的快速发展,近期取得了一系列重要科研成果,团队在国际知名期刊上发表了三篇重要论文(第一作者均为二年级博士生高乐耘同学),其物理目标也更加明确,涵盖例如,宇宙射线特别是次级成分的精确测量、暗物质暗玻色子的寻找、轻子间量子纠缠的探测,等等。

PKMu实验注重物理模拟及探测器硬件两方面,当前的目标包括:a) 建设本地平方米级别缪子探测平台,用于宇宙射线测量及奇异暗物质探寻;b) 与国内高能缪子源结合进行束流实验,探寻各种相关新物理,进行轻子的量子纠缠实验;c) 与欧洲核子研究中心的MUonE实验结合(北京大学已于2025年正式加入MUonE),在正在运行的实验中寻找新物理。

论文简介如下:

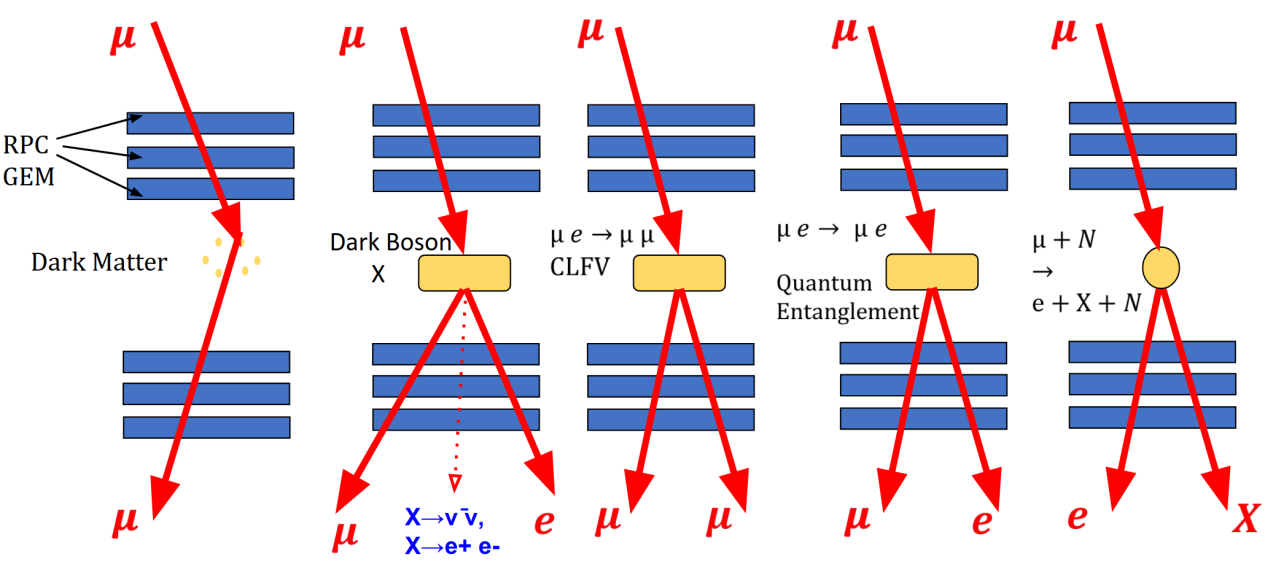

1)团队受邀发表评述文章 (L. Gao et al., Mod. Phys. Lett. A (2025) 2530008, doi:10.1142/S0217732325300083), 介绍PKMu实验及物理图景。

图:PKMuon实验物理目标概览,涵盖暗物质、暗玻色子、带电轻子味道破坏探测、量子纠缠及缪子-核子散射等方向

2)量子纠缠是现代物理学中极其重要且反直觉的现象之一,亦是当代量子技术的核心基础。早在1950年,吴健雄和她的学生Irving Shaknov便观测到由量子纠缠引发的角度关联现象,但当时尚未将其归因于量子纠缠。2022年,诺贝尔物理学奖授予了三位在量子纠缠验证实验领域做出杰出贡献的科学家。2024年,ATLAS和CMS合作组以超过5倍标准差的显著水平,首次在大型强子对撞机质子-质子碰撞产生的正反顶夸克对系统中确认了量子纠缠的存在。然而,迄今为止关于自由带电轻子(电子、缪子和τ子)之间量子纠缠的研究仍然十分有限。

PKMu团队近期通过模拟研究发现,使用能量为10 GeV的非极化缪子束流轰击铝靶后产生的缪子-电子对,在约3毫弧度的散射角范围内,有望观测到正值的纠缠度以及贝尔不等式的破坏现象;在入射流强达到每秒十万缪子的条件下,预期的日事件数可达上万(A. Ruzi et al., J. Phys. G accepted, doi:10.1088/1361-6471/ade733)。

3)此外,利用能量为1 GeV的非极化正电子束轰击铝靶,在特定的散射角范围内,有望观测到接近最大的纠缠度以及贝尔不等式最强破坏的现象,且事例率仅比正电子入射率低三个数量级;在对初级散射产物进行空间分离并实施二次打靶后,可通过二次散射产物的联合角分布,对初级散射产物的极化关联进行测量,模拟结果显示出较高的事例率和良好的灵敏度(L. Gao, et al., Phys. Rev. D 111 (2025) 116018)。

当前,PKMu实验团队正与惠州近代物理研究所的HIAF团队紧密合作,积极推进暗玻色子探测与量子纠缠测量等前沿研究。HIAF的HIRIBL装置预计将在2025年底调试出束,并可提供GeV能量的高品质缪子束流。与此同时,正在研制的STCF装置可在束线尾端提供流强高达10^12/s的高强度正电子束流,为开展正电子-电子散射过程中的量子纠缠研究(包括二次打靶实验)提供充足的统计量。

图:北大成员在欧洲核子研究中心MUonE实验站点进行访问交流

此外,PKMu实验团队还与MUonE实验团队建立了密切合作,积极借鉴其在模拟、探测器设计与数据分析等方面的成熟技术,并计划基于2025年6月至7月期间获取的首批三站点实验测试数据,开展新物理探索等对精度要求适中的数据分析工作。

相关链接:https://github.com/PKMuon