北京大学物理学院技术物理系,核物理与核技术国家重点实验室裴俊琛课题组揭示了核裂变过程中的量子纠缠效应,为认识多体量子纠缠与核裂变机制开启了新的视角。相关成果发表在[“Quantum Entanglement in Nuclear Fission”, Y Qiang, J Pei, K Godbey, Phys. Lett. B 861 (2025) 139248].

量子纠缠作为量子力学衍生出的一种反直觉现象一直受到科学界的关注。当一个量子叠加态分离成很远的两部分后,似乎存在“幽灵般(spooky)的超距作用”。这在成对的光子体系中得到了证实,并得到了广泛应用,三位科学家因此获得了2022年诺贝尔物理奖。但是量子纠缠在多体量子体系中变得非常复杂,缺乏清晰的观测证据。

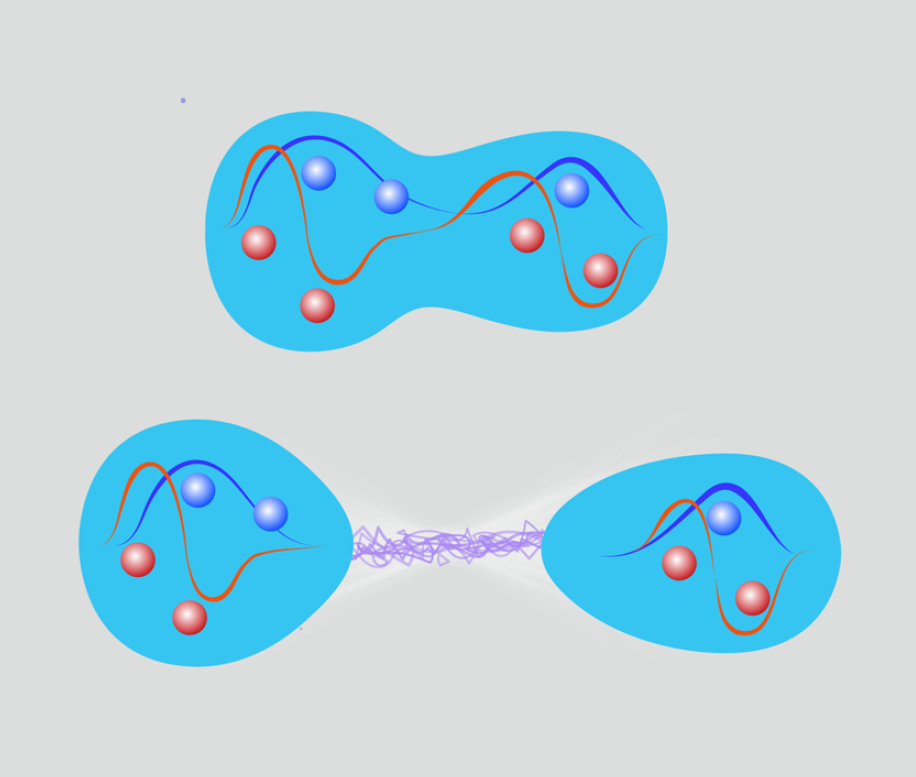

课题组基于微观核裂变动力学研究,揭示了核裂变过程中量子纠缠的形成机制及其对裂变观测量的影响。 微观非绝热裂变动力学计算表明原子核裂变在最后的断裂阶段时间很短(约10-22秒)。裂变前正交归一的波函数,由于快速断裂,两块碎片的波函数都不再是正交归一的,形成了纠缠态。这种量子纠缠形成机制主要是由于波函数的非局域化。两块裂变碎片断裂的瞬间释放巨大动能~170 MeV,因而极快的飞离,非局域化的波函数来不及局域化,所以这也是一种动力学量子纠缠。

图: 核裂变前的非局域波函数,由于快速分离而保持着非局域性,从而产生远距离的量子纠缠的示意图

在两块裂变碎片飞离很远后,它们之间的波函数非局域化和量子纠缠一直保持着。 通过计算两快碎片的纠缠熵也体现了这一点。这种远距离的量子纠缠对裂变碎片之间的粒子数分配和能量分配仍然会产生影响。裂变碎片之间由于量子纠缠,两块碎片的核子数分配有一定的不确定性,并进一步影响碎片之间的能量分配。目前实验观测到初始碎片发射中子的平均个数随碎片质量数变化呈现锯齿分布。这个锯齿结构体现了碎片间的能量分配,但缺乏深入的微观解释,仍是核裂变中的一个puzzle。课题组通过粒子数投影方法得到不同碎片的产额分布和激发能,揭示了量子纠缠可能是形成锯齿结构的起因。结果表明当两个碎片存在纠缠时,两者之间交换粒子耗费的能量更小,导致了碎片激发能分布呈锯齿结构。纠缠度越大,锯齿的斜率越大。 在高激发裂变时,由统计涨落主导能量分配,实验上观测到锯齿结构逐渐消失。

重核裂变可以分成几百种由两块互补碎片形成的组合。此前普遍认为核裂变是两块碎片之间脖子构型的随机破裂,而没有意识到量子纠缠效应。考虑量子纠缠的核裂变理论将有助于研究裂变后多种观测量分布与裂变数据的关联评价,而不仅仅给出观测量平均值,为核能发展提供了新的机遇。此外核裂变过程展示了强相互作用体系的一种独特的天然的多体量子纠缠,不受外界噪音影响,这与所知的光子体系的纠缠不同。未来课题组计划结合逐事件裂变实验观测来更深入的认识核裂变中的量子纠缠。

本工作的第一作者为北京大学物理学院“博雅计划”博士后强雨,裴俊琛研究员为通讯作者。合作者包括美国密歇根州立大学FRIB实验室的K. Godbey研究助理教授。

论文原文链接:https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.139248