“材料辐照损伤”与“氚燃料自持”是实现可控核聚变能的瓶颈问题。辐照损伤产生缺陷引起材料服役性能大幅下降,并显著提高氢同位素滞留量。目前,金属钨凭借其高熔点、高热导率、高强度、低物理溅射率、低氢同位素滞留量等独特优点,被视为聚变堆面向等离子体部件的首选材料。近年来,基于核反应分析方法所测得重离子辐照中钨氘滞留量饱和这一重要现象受到聚变材料领域的广泛关注,但其物理本质尚不清晰,有待揭示。早先第一性原理计算模拟研究发现,辐照缺陷为材料内部氢同位素的主要捕获位点。由此,付恩刚课题组及其合作者推测出重离子辐照钨中氘滞留量饱和的根源可能在于辐照缺陷饱和。

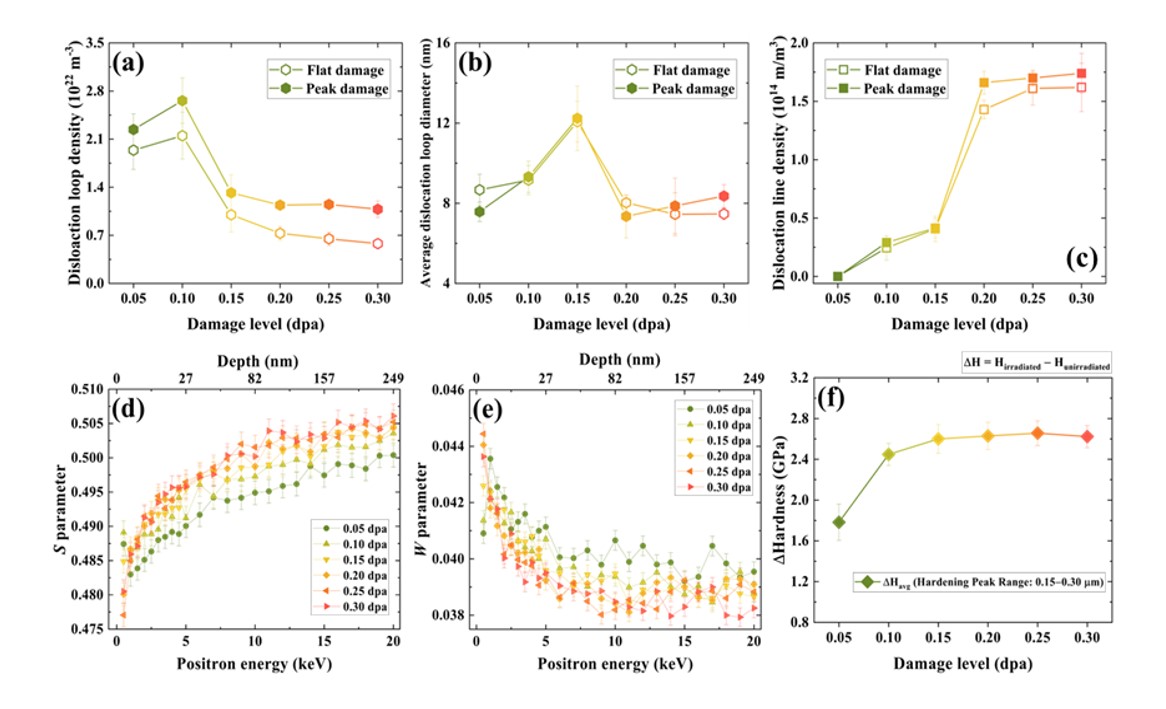

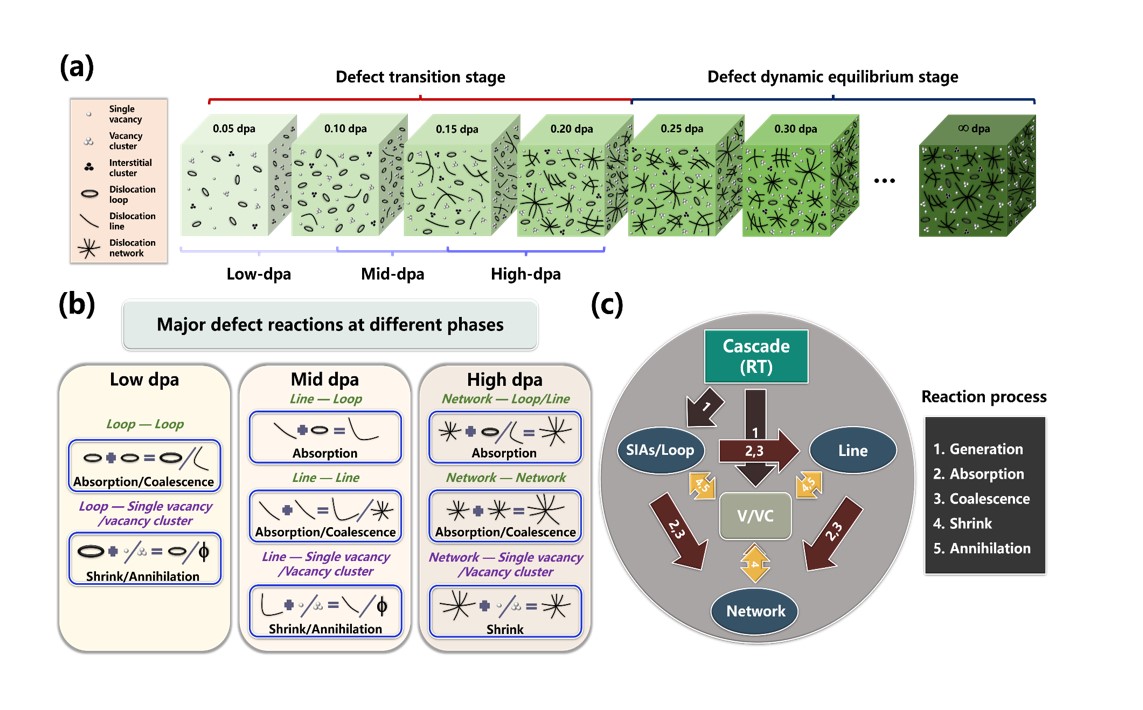

为了证实这一推测,研究者首先采用高能重离子室温辐照金属钨以创造离位损伤缺陷,并表征钨的微观缺陷演化与宏观力学性能变化,从而彻底揭示了辐照缺陷在0.2 dpa时达到饱和状态(图1和2)。由缺陷弹性相互作用所驱动的损伤微结构演化将会一直持续到缺陷饱和为止,并据此提出典型的辐照诱导微观组织结构演化过程,共涉及两个阶段“缺陷演化过渡阶段”和“缺陷动态平衡阶段”(图3a)。在缺陷演化过渡阶段,可观察到的主导辐照缺陷从初始的位错环(≤ 0.1 dpa)转变为位错线(0.1~0.15 dpa),再转变为位错网(≥ 0.15 dpa),其中后一种主导缺陷的出现是由于前一种缺陷的过饱和后的相互作用(图3b)。一旦达到0.2 dpa,微观结构、缺陷密度、平均缺陷尺寸、缺陷类型、力学性能等不再随着损伤等级(辐照剂量)的增加而变化,这意味着辐照缺陷演化已进入动态平衡阶段。基于此,研究者一致认为材料中辐照缺陷动态平衡的本质是缺陷的产生与湮灭相互制约,进而提出了缺陷动态平衡的微观演化机制(图3c),包含一个完整的缺陷循环链,从弗兰克尔缺陷对的产生到间隙型缺陷与空位型缺陷彼此间的相互作用与反应,之后到部分缺陷的湮灭,最终以维持高辐照损伤系统处于稳态。

图1.不同损伤等级(0.05~0.30 dpa)重离子辐照钨的微观组织结构

图2.不同损伤等级(0.05~0.30 dpa)重离子辐照钨(a)位错环密度;(b)位错环平均尺寸;(c)位错线密度;(d)正电子S参数;(e)正电子W参数;(f)辐照硬度

图3.(a)辐照诱导微观结构演化示意图;(b)离位损伤缺陷演化过渡阶段所涉及的主要缺陷反应;(c)离位损伤缺陷动态平衡机制示意图

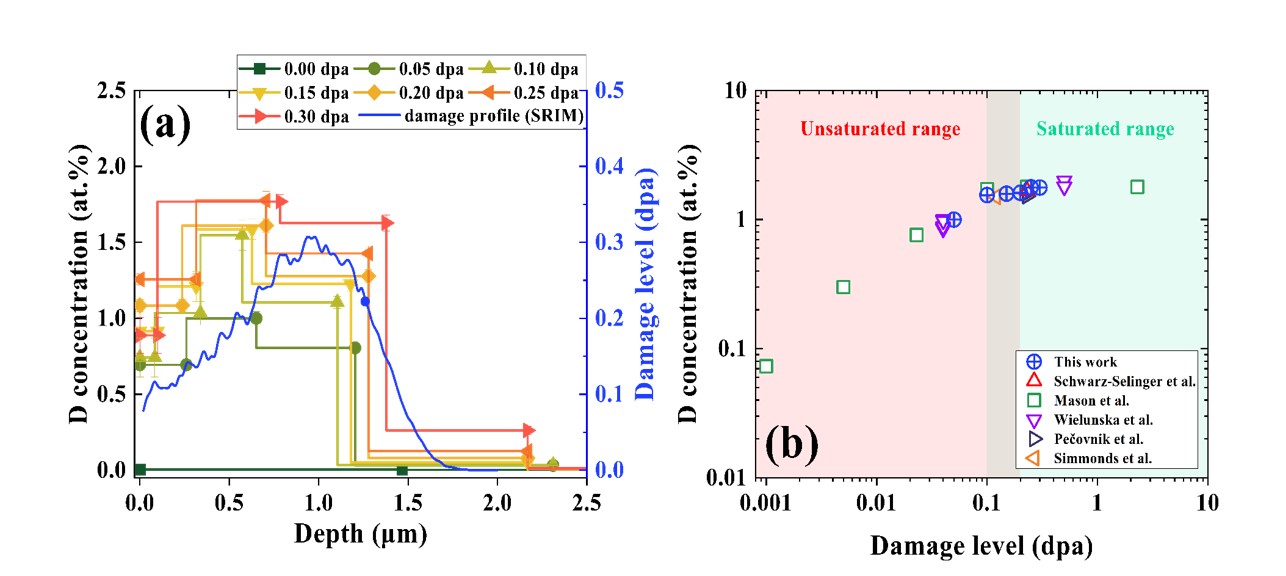

通过对重离子辐照钨进行低能氘等离子体辐照以填充离位损伤缺陷,并使用核反应分析测其氘滞留量发现:低于0.2 dpa,氘浓度与损伤等级成正相关;高于0.2 dpa,氘浓度趋于恒定,达到饱和(图4)。此结果清晰表明氘滞留量饱和与辐照缺陷饱和相对应,且充分证实了先前的推测,即辐照缺陷饱和导致氘滞留量饱和。

图4.(a)不同损伤等级(0.05~0.30 dpa)重离子辐照钨中氘深度分布;(b)氘浓度与损伤等级的相关性

本研究的发现将为聚变堆面向等离子体材料部分“材料辐照损伤问题”与“氚自持问题”的解决提供了可能的关键线索。相关研究成果以“重离子辐照钨中离位损伤缺陷的动态平衡”(Dynamic equilibrium of displacement damage defects in heavy-ion irradiated tungsten)为题在线发表于Acta Materialia。

北京大学物理学院“博雅计划”博士后王诗维与中国科学院高能物理研究所工程师郭望果博士为共同第一作者;北京大学物理学院付恩刚教授、北京航空航天大学物理学院袁悦教授、北京航空航天大学物理学院吕广宏教授为共同通讯作者;其他主要合作者包括德国马普等离子体物理研究所Thomas Schwarz-Selinger研究员、中国科学院高能物理研究所曹兴忠研究员、北京工业大学固体微结构与性能研究所张晓娜副研究员等。

上述研究工作得到了国家自然科学基金、国家磁约束核聚变能发展研究专项、北京大学核物理与核技术国家重点实验室、北京航空航天大学先进核能材料与物理北京市重点实验室的大力支持。

论文原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645422009533?via%3Dihub