1955年1月15日

党中央作出发展中国原子能事业的战略决策

满腔热情的海外赤子义无反顾归国

数以万计的开拓先锋远赴荒漠戈壁

中国核工业、核科学与技术学科就此发轫!

钱三强先生绘制的新中国核科学技术研究机构“老母鸡下蛋”图

(图源:《现代物理知识》第35卷第S1期)

1955年5月16日

钱三强先生邀集

虞福春(北京大学)、

胡济民(浙江大学)、

朱光亚(东北人民大学)

会谈

传达了中央及高等教育部

关于设立物理研究室

培养原子核物理方面专门人才

并进行和平利用原子能有关的科学研究工作

的意图

就筹备工作交换了意见

确定立即着手

教学计划草案的修订

研究室建设的设计

仪器、设备与图书杂志的订购

研究室的组织方案及干部调配

矗立在核物理与核技术全国重点实验室的虞福春、胡济民、朱光亚铜像(孙嘉琪摄于北京大学加速器楼门厅)

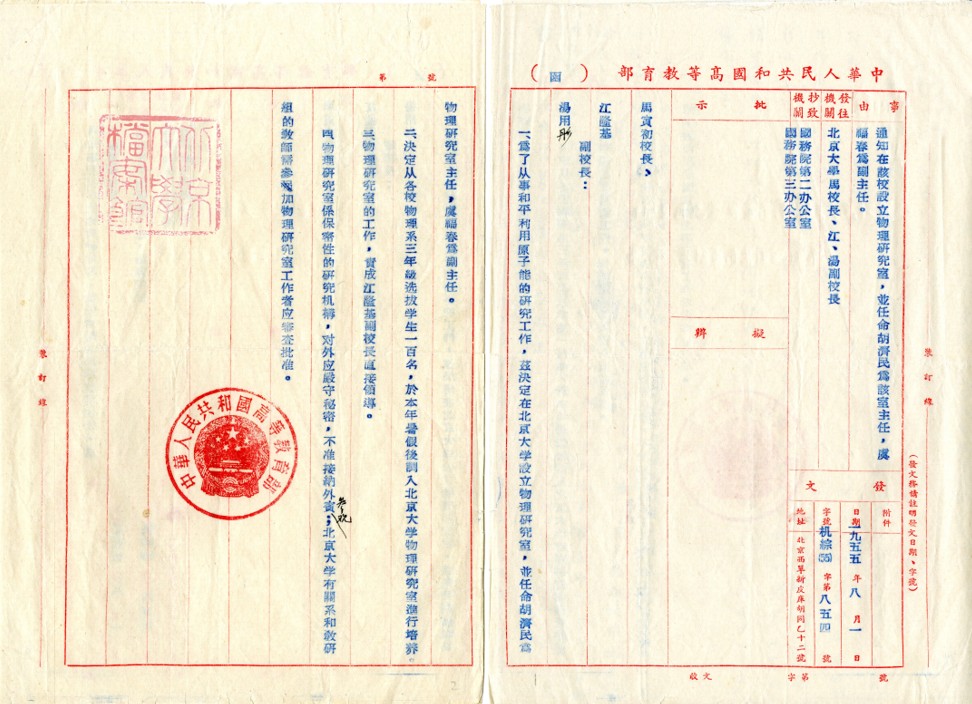

1955年8月1日

高等教育部发布

在北京大学设立物理研究室的通知

任命胡济民为主任、虞福春为副主任

由江隆基副校长直接领导

高等教育部关于设立北京大学物理研究室的通知

(北京大学档案馆馆藏)

以中央组织部名义调集了

孙亦樑(北京大学)、

陈佳洱(东北人民大学)、

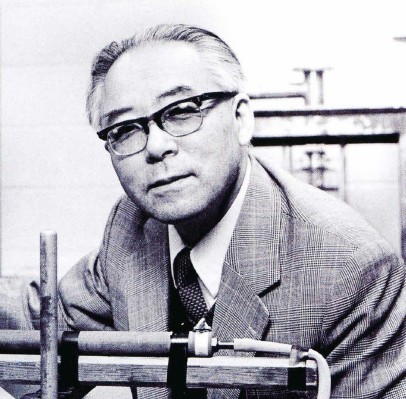

卢鹤绂(复旦大学)、

孙佶(北京大学)、

张至善(北京师范大学)、

吴季兰(浙江大学)

等骨干教师

选调了99名

北京大学、东北人民大学

武汉大学、复旦大学

南京大学、中山大学、南开大学

物理系三年级学生

同年9月20日

我国第一个核科学与技术人才培养基地

正式开学

卢鹤绂在实验室

陈佳洱在宿舍备课

1956年4月

教学实验大楼(今技术物理楼)建成

研究室整体迁入

同年9月

冼鼎昌(1991年当选为中国科学院院士)、

王乃彦(1993年当选为中国科学院院士)、

钱绍钧(1995年当选为中国工程院院士)、

张焕乔(1997年当选为中国科学院院士)、

王世绩(1999年当选为中国科学院院士)

等研究室自主培养的

首届原子核物理专业学生(98名)毕业

1957年7月

首届放射化学专业学生毕业

同年8月

两个专业分别并入北京大学物理学系、化学系

1958年12月

北京大学校务委员会决定

将物理研究室改为原子能系

任命胡济民为系主任,虞福春为副系主任

北京大学原子能系成为

系统培养核科学与技术专业人才

的教学科研单位

1961年6月

改称北京大学技术物理系至今

北京大学技术物理楼旧影

(图源:《北大物理百年(第三版)》)

北京大学物理研究室

以具有关键意义的重大任务

带动新兴学科迅速建立

在初创的短短两年间

共培养

两届原子核物理专业和一届放射化学专业

毕业生352名

和技术培训生300余名

为我国发展原子能事业

输送了大量急需人才和中坚力量

作出了不可磨灭的历史贡献

1995年,朱光亚为北京大学技术物理系题词

2025年

是中国核工业创建七十周年

也是北京大学物理研究室设立七十周年

岁月无痕,初心永续

北京大学物理学院

技术物理系、重离子物理研究所

将紧紧围绕立德树人根本任务

以科技发展、国家战略需求为牵引

以加快“双一流”学科、

全国重点实验室建设为契机

着眼提高原始创新能力

聚焦高层次人才自主培养

为推进强国建设、民族复兴伟业

和人类科技进步

作出新的更大贡献!

北京大学技术物理系建系七十周年庆标识